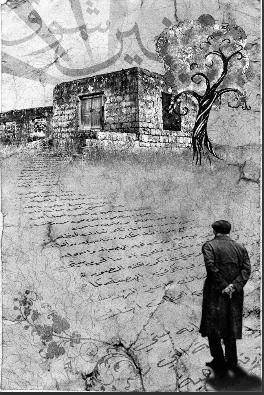

روح البيت

بقلم: صالح ابراهيم

عند الإنسحاب الكبير[1] رجّت الفرحة كياني رجًّا. نعم،

سأعود إلى ضيعتي، إلى بيتي، إلى طفولتي، بعد غيابٍ

استمر ثمانية عشر عامًا.

***

علِقتُ في رتلٍ من السيّارات والآليّات والبشر، طويلًا،

قبل أن أصل.

***

تتقدّم سيارتي ببطءٍ شديد وتغزوني صورةُ بيتي. إنه

شديد التّماهي بالهضبة التي بُني في سفحها، لأنّه بُني

من حجارتها... أجمل ما فيه أنّه صخريٌّ، وأنه صغير ليس

كبيراً، وأنّ أمامه فسحةً من الأرض كنّا نزرعها، وأنّه...

أجمل ما فيه أنّه "بيتي"، لكنّني غادرته مكرهاً عند

الهجوم الكبير[2]. وأخشى ما أخشاه الآن أن أصل إليه

وأجده قد هُدم.

***

تتقدّم سيّارتي ببطْء، أسترجع بعض طفولتي. تكاد عنياي

تدمعان، خصوصًا عندما أتذكّر صديق الطفولة «زياد»،

الذي لم أره منذ ذلك الحين. لقد سمعتُ عنه أخبارًا

عظيمة، لكنَّني لم أتأكّد من صحّتها بعد.. هل سأجده في

الضيعة؟ هل هو هناك أصلاً؟ كلّ ما هو جميلٌ في طفولتي

مرتبطٌ به، وخصوصًا «شجيرتي» و«المغارة».

تلك الشجيرة ما زالت ماثلةً في وجداني. قال لي زياد،

وكنّا نكسّر حبّات الجوز ونأكل ما بداخلها: «إذا تركنا

حبّة الجوز على الشجرة حتّى أواخر أيلول، وزرعناها في

الأرض تنبت وتصبح شجرة».

أذهلت الفكرةُ طفولتي: أن أزرع حبّة جوز فتصبح شجرة!

في أيلول، وكنت قد نسيت الأمر، ذكّرتني به حبّة جوز في

أعلى شجرةٍ بالقرب من بيت زياد وسط الضيعة. ألقيت

باتجاهها الحجارة حتّى سقطت. ذهبتُ سريعًا إلى فسحة

الأرض أمام بيتي. حفرت حفرةً صغيرة، وضعتها فيها،

وغمرتها بالتراب.

بعد أشهُرٍ، في أوائل الصيّف التالي، المفاجأة، التي

ملأت كياني فرحًا، هي أنّ حبّة الجوز قد نبت شُجيرةً

غضّةً.

قال لي زياد: «عليك أن تسقيها الماء كلَّ أسبوع».

سقيتها مرّةً واحدة وحصل ما حصل عند الهجوم الكبير...

هل ماتت شجيرتي؟

***

أمّا «المغارة» فهي المكان المفضّل بالنسبة إليّ وإلى

زياد. نلعب فيها عندما تتأفّف أمّي أو أمّه من ضجيجنا...

نصلُ إليها من شرفة مطبخنا اللصيقة بالأرض عبر ممرًّ

صخريّ ضيّق... تنقسم إلى قسمين: الأول بمثابة بهو

والثاني حجرة صغيرة يؤدّي إليها تجويفٌ موارب قد لا

ينتبه إليه الكثيرون حتى ولو دخلوا البهو!

احتّل هذا المكان جزءًا من طفولتنا، وظلّ حاضراً في

ذاكرتي كلّ تلك السنين. كان مكانًا "للعباتنا المحرّمة"،

كلعبة العَجن والخَبز التي نمارسها من غير موافقة أمّي

وأمّه: نأخذ الطحين والماء والملح خِفْيةً، وهناك نعجن

ثم نشعل نارًا صغيرة نضع فوقها قطعةً مسطّحة من معدنٍ

رقيق ونشوي العجين فوقها...

والمغارة أيضًا، مخبأٌ آمنٌ نخبّئ فيه ما نحبّه ونخشى

عليه. هناك خبّأت لعبتي الأثيرة، للمرّة الأخيرة، وهي

سيّارة بيضاء بحجم قبضة يدي... وضعتها في شقًّ صخري

ضيّق في الحجرة الصغيرة... تركتها فيه مع طفولتي

وذهولي وخوفي جرّاء الهجوم الكبير.

هل أجدُها الآن عندما أصل؟ حتى لو وجدت بيتي مهدومًا،

أو متداعيًا، أو ما الذي سيغيّر المغارة وخصوصًا

الحجرة الدّاخليَّة، وتحديدًا الشقّ الصخري الذي فيه

لعبتي؟ هل يهدمون المغارة أيضًا؟

***

ما زلت عالقًا في رتل السيّارات والآليّات والبشر

العائدين، ووجه زياد يفرُّ من ذاكرتي. هل هو حقًّا كما

قيلَ لي؟

***

اقتربت من ضيعتي، استرجعتُ صورة بيتي وبعض تفاصيل

طفولتي مرّةً أخرى. صحيح أنَّني غبت ثمانية عشر عامًا،

وكانت تلك التفاصيل تغيب أحيانًا عن ذهني، لكنّها ظلّت

معي، بداخلي، تغزوني من وقتٍ إلى آخر فتتركني أسيرَ

غِلالةٍ من شوقٍ ساخن. أمّا الآن فأشعر بأنَّ هذه

السّنين تكاد تعادل لحظةً... أستطيع أن أسترجع حتّى

رائحة المكان، تفاصيله، وألوانه.

***

وصلت أخيرًا إلى ضيعتي. بدت لي الهضبة واضحةً... جفّ

فمي، عَنُفت دقّات قلبي إذ بدا لي بيتي صورةً واهيةً...

نعم هو بيتي، لكنّ هذه الصورة مختلفةٌ قليلاً عن تلك

التي في ذاكرتي: الهضبة كما هي، أمّا البيت فلونه باهت،

وهناك ما غيّر المشهد بشكلٍ واضح: شجرةٌ ضخمة بجانبه

جعلتني للحظات أشكّ في صحّة تقديري...

اقتربتُ أكثر، اتضحت الصورة جيّدًا. إنه بيتي والشجرة

الضخمة بجانبه، لا بُدَّ أنَّها شُجيرة الطفولة التي

زرعتها بيدي. هي الآن شجرة رائعة، مورقة، زاهية.

إنّه بيتي، إذًا، لم يُهدم، لم يتداعَ. إنه مكانه...

كاد قلبي يخرج من صدري... دخلته... كاد دمي يفرّ من

وريديَّ... كلّ ما فيه فاجأني... لا عناكب... لاحشرات...

رائحته كرائحة المنازل التي لم تُهجر، كرائحة البشر...

بعض روائح الطعام والقهوة والسجائر... ليس نظيفًا

جدًّا، لكنه غير متّسخ! كلّ شيء، تقريبًا، في مكانه،

أو هكذا خُيّلَ إليّ.

بشكلِ عفويّ، من دون تفكير، دخلتُ المطبخ لأُفاجأ مرّةً

أخرى: بعض الصحون والأكواب في جرن الغسيل، بعض الكراسي

الجديدة في وسطه... بعض مطافئ السجائر المليئة

بالأعقاب! خرجتُ إلى الشرفة، وعلى كتفيَّ فَرَحي

وتساؤلاتي وصورة زياد، ومنها إلى "المغارة" عبر الممرّ

الصخريّ.

دمعت عيناي... كُدت أشهق... تكثّفت طفولتي في عمق روحي،

كأنّ السنين التي قضيتها بعيداً عن هذا المكان، تقزّمت

فكادت تعادل لحظةً، لحظةً واحدة منسيّة، يضغطها قلبي

في قعر ذاكرتي...

صدمتني رائحة المكان ثانيةً. إنها كرائحة البيت تمامًا.

لم تكن كذلك من قبلُ. كانت خليطاً من رائحة العفونة

ودخان نارنا الصغيرة. أمّا الآن فرائحة العفونة كأنّها

تلاشت وحلّت محلّها رائحة تبغٍ ودخان وبشر... من غيَّر

رائحة المكان؟

دخلتُ الحجرة الصغيرة المواربة، اصطدمت قدماي بكومةٍ

ضخمةٍ هشَّة. أشعلْت ولاّعة السجائر. إنها من قشور

الجوز، خلفَها مباشرةً كُدَّست أكياس!.. أدخلت يدي في

كيسٍ منها، اصطدمت بمعدنٍ باردٍ قاسٍ أملس!.. تراجعتُ

قليلاً.. مددت يدي إلى حيث وضعتُ لعبتي منذ ثمانية عشر

عامًا، لم أجدها!

عدت إلى المنزل، فوجئتُ به، إنّه زياد! نعم هو. إنّها

مشيته، لون عينيه، بسمتُه.. دمعت عيناي. ابتسم. حضنته،

وحضنني.

دخلنا المطبخ معًا، بشكلٍ عفويّ، كما كنّا ندخله طفلين.

جلسنا على كرسيّين. نظرت إليه، إلى عينيه، نظرةً وئيدةً

دافئةً متسائلةً.. ابتسم كأنّه أُربك. بعد قليل أعدتُ

النظرةَ نفسَها. هزّ برأسه أن نعم! صحّ ما سمعتُه عنه

إذًا! لا أستطيع أن أصف ما شعرتُ به، بل يمكنني أن

أقول إنه كان بمقدوري أن أسفح روحي للتعبير عن فرحي به،

وبيتي، وبشجرتي..

وأنا في دوّامة انفعالي، دخل زياد غرفةَ نومي، فتبعتُه.

مدّ يده إلى تحت الوسادة التي على سريري. أخرج سيّارتي

البيضاء الصغيرة. وضعها في يدي.

[1] الإنسحاب الكبير: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب

لبنان في 25 أيار من عام 2000.

[2] الهجوم البير: اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982.